Рис. 1. C. recta

Рис. 2. C. salina

Рис. 3. C. subspathacea

Ежегодно Беломорская экспедиция Гимназии N 1543 проводит исследования в окрестностях Чупинской губы, где произрастают осоки видов Carex salina, Carex recta, Carex subspathacea. В 2000 году Н. Воронцов произвел замеры ключевых для определения признаков осок. Было измерено 5 популяций осок из 75 растений. Виды встреченных осок определялись по ключу Егоровой (1976). Результаты были обработаны, с целью установить закономерности морфологической изменчивости предполагаемых трех видов осок.

Методика

Производилось описание встреченных осок по параметрам, указанным ниже в таблице факторных нагрузок (табл. 4)

Также указывался номер популяции и предполагаемый вид. Были выбраны именно эти параметры, поскольку именно они считаются разделяющими эти виды осок в определителях. Измерения проводились при помощи бинокуляра и линейки.

Данные были набраны на компьютере. Для обработки использовалась программа STATISTICA 5.5 (StatSoft, 1999). Использовались методы факторного и дискриминантного анализа.

Обсуждение результатов

Была произведена попытка образовать из трех плохо различимых видов (C. salina, C. recta, C. subspathacea) различные группы - C. recta и C. "salina-subspathacea" ("вид", к которому отнесены предполагаемые представители C. salina, и C. subspathacea)илиC. "salina-recta" и C. subspathacea. Затем было проведено сравнение процентов корректности классификации при помощи метода дискриминантного анализа.

Табл. 1. Матрица классификации на 3 группы - C. salina, C. recta, C. subspathacea (строки - наблюдаемая классификация, столбцы - предполагаемая классификация)

| Группы | Процент корректности | "recta" | "salina" | "subspathacea" |

| p = 0,32432 | p = 0,33784 | p = 0,33784 | ||

| "recta" | 87,50 | 21 | 2 | 1 |

| "salina" | 72,00 | 3 | 18 | 4 |

| "subspathacea" | 92,00 | 0 | 2 | 23 |

| Для всех | 83,78 | 24 | 22 | 28 |

Табл. 2. Матрица классификации на 2 группы - C. recta, C. "salina-subspathacea"

| Группы | Процент корректности | "recta" | "salina-subspathacea" |

| p = 0,32432 | p = 0,67568 | ||

| "recta" | 83,33 | 20 | 4 |

| "salina-subspathacea" | 94,00 | 3 | 47 |

| Total | 90,54 | 23 | 51 |

Табл. 3. Матрица классификации на 2 группы - C. "salina-recta", C. subspathacea

| Группы | Процент корректности | "subspathacea" | "recta-salina" |

| p = 0,33784 | p = 0,66216 | ||

| "subspathacea" | 76,00 | 19 | 6 |

| "recta-salina" | 91,84 | 4 | 45 |

| Total | 86,49 | 23 | 51 |

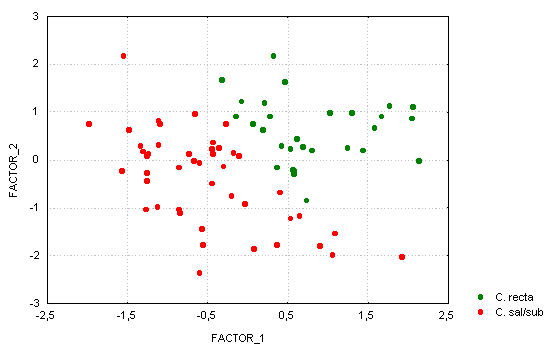

Рис. 1. Выделение двух групп осок: C. recta и C. "salina-subspathacea"

Как видно из вышеприведенных результатов (табл. 1-3) наиболее корректным является выделение - C. recta, C. "salina-subspathacea", поскольку в этом случае наблюдается наибольший общий процент корректности - (90,54).

Эти результаты подтверждаются также факторным анализом. В отличие от случаев выделения трех групп - C. salina, C. recta, C. subspathacea или двух групп - C. "salina-recta", C. subspathacea в случае выделения групп C. recta, C. "salina-subspathacea" почти все осоки на рисунке 1 оказываются четко отнесены к той ли иной группе.

При факторном анализе в области C. recta наблюдались выбросы из данных, первоначально определенных, как C. "salina-subspathacea". При проверке с помощью дискриминантного анализа принадлежности этих растений к группе C. "salina-subspathacea" обнаружилась ошибка определения, впоследствии устраненная (с большей вероятностью они относятся к группе C. recta).

Важным вляется также и то, что на границе раздела этих групп не наблюдается высокой плотности точек, что может служить аргументом в пользу естественности данного варианта разделения групп.

Наиболее значимыми признаками по табл. 4 для фактора 1 являются: высота максимального генеративного побега, длина вегетативного побега + длина наибольшего листа (то есть высота вегетативного побега), длина верхнего мужского колоска, длина нижнего женского колоска, а дл фактора 2 - наличие ости (см. таблицу факторных нагрузок).

Табл. 4. Таблица факторных нагрузок

| Признак | Фактор 1 | Фактор 2 |

| Высота максимального генеративного побега, см | 0,89 | 0,05 |

| Количество мужских колосков, шт. | -0,02 | -0,31 |

| Количество обоеполых колосков, шт. | 0,24 | 0,39 |

| Количество женских колосков, шт. | -0,06 | -0,28 |

| Высота вегетативного побега, см | 0,79 | -0,02 |

| Длина кроющих чешуй, мм | 0,34 | 0,67 |

| Длина мешочков, мм | -0,06 | 0,51 |

| Наличие ости (0 - нет, 1 - есть) | -0,04 | 0,78 |

| Длина верхнего мужского колоска, см | 0,85 | 0,15 |

| Длина нижнего женского колоска, см | 0,84 | 0,10 |

| Ширина носика у основания, мм | -0,36 | 0,25 |

| Ширина max листа на вегетативном побеге, измеренная в основании листа, см | 0,39 | 0,53 |

| Ширина нижнего прицветного листа, измеренная в основании листа, см | 0,07 | 0,28 |

| Наличие желобчатости нижнего прицветного листа (0 - нет, 1 - есть) | -0,21 |